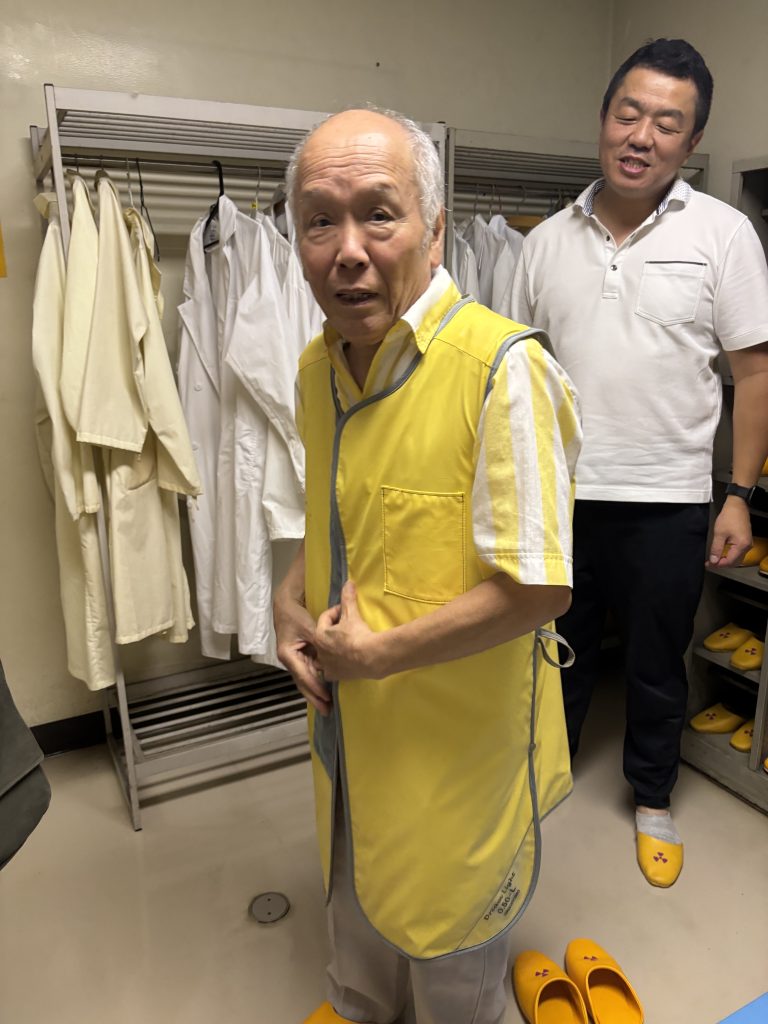

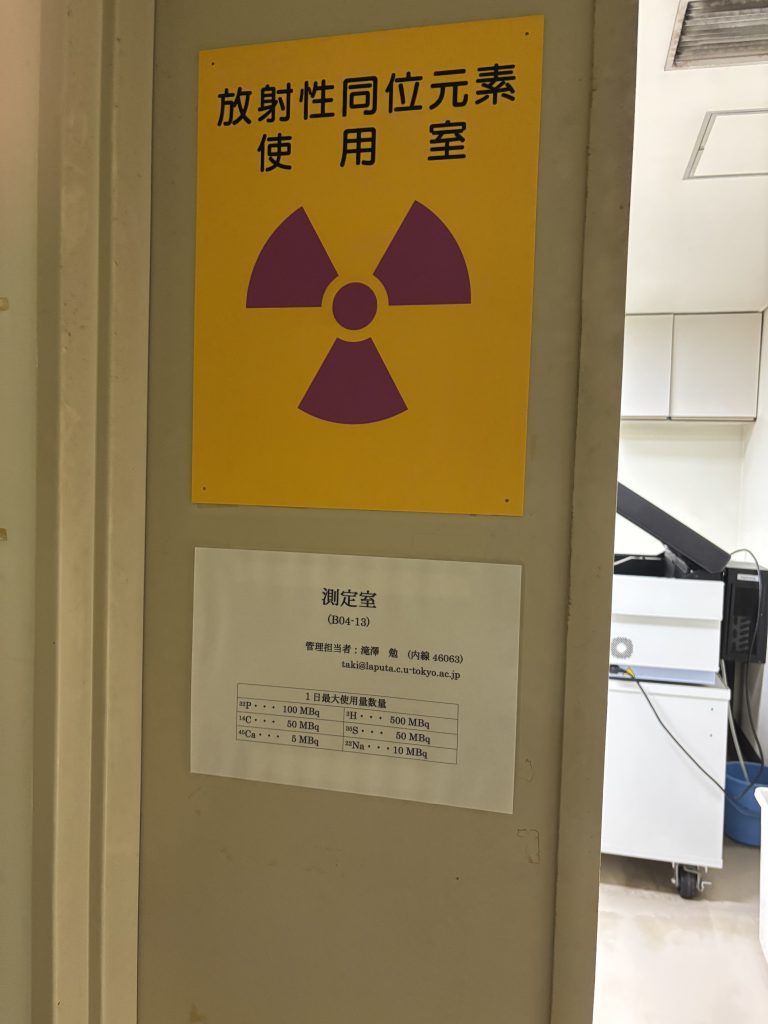

東大駒場キャンパスに小豆川勝見さんの研究室を訪ねました。小豆川さんは2011年に福島第一原発がメルトダウンした時から、福島の空間線量及び作物、魚、土壌などの放射能を測り続けています。

最近、発表した論文を紹介されました。福島県沖で漁獲されるスズキには,他県沖と比較して放射性セシウム濃度が高めに出る統計が出ているのですが,その原因の一つに,帰還困難区域を抱える河川の河口域で餌を食べることが原因になってはいませんか,その実例を見つけました,という報告です.よろしければぜひご覧ください.

https://www.jstage.jst.go.jp/…/35/0/35_34/_html/-char/ja

福島の川、海で釣った魚が酸、アルカリ液でドロドロになっていました。

汚染の実態に迫る活動を続けていく勇気を頂きました。

ありがとうございました。

小豆川さんは、東京大学基金でラボカープロジェクトの寄付を募っています。福島に出かけて様々な検体を採取して、大学研究室に戻って放射能を測定しています。それならいっそのこと、車に測定器を積み込んで現地に行って測定できたら、臨機応変に対応が出来ます。私もささやかながら寄付をしたので、毎月のように、活動報告が送られてきます。酪農農家が牛舎を閉鎖後、野生化した牛が雑草を食べて生き延びていたが、死亡。飼い主から相談された小豆川さんが牛の骨をウィーン大学の研究者に送って分析してもらったところ、骨髄からストロンチウムが検出されたという報告がありました、ラボカーの購入と維持には多大な金額が必要です。引き続き寄付を募っています。ぜひ、ご協力をお願いします。